Projekt „MuseumsMenschen“: Erkenntnis trotzt dem Quargel

Geschichte wird im Allgemeinen mit staubigen Jahreszahlen oder – weniger abstrakt – mit Museen, Denkmälern und Gedenktagen verbunden; gravitätische Angelegenheiten, deren Bezug zur Gegenwart sich nicht immer leicht herstellen lässt. Die Institution des Stadtmuseums bietet die Chance, den Weg von der Vergangenheit zum Alltag heutiger Menschen erheblich abzukürzen – und damit die Geschichte erfassbar und erlebbar zu machen.

Etwas theoretischer formuliert: Die Frage danach, was Geschichte ist, beschäftigt – in der westlichen Hemisphäre – Geschichtsschreiber und Historiker bereits seit der Antike. Diente die Geschichte anfangs noch vornehmlich der Vermittlung moralischer Inhalte, so sollte sie zusehends die Wahrheit abbilden, „wie es eigentlich gewesen“ ist, wie es etwa der deutsche Historiker Leopold von Ranke 1824 ausdrückte. Im Jahr 1961 veröffentlichte der britische Historiker Edward Hallett Carr ein Buch mit eben dieser Frage als Titel. Darin kommt er zu dem Schluss, dass Geschichte immer zeitgenössisch ist und ihre Rekonstruktion „von der empirischen Evidenz abhängt“, mit der der Historiker diesen Prozess vollzieht.

Carr schließt sein Werk mit drei Empfehlungen: Erstens solle der Historiker sich für die Autoren, Editoren und Historiker interessieren, deren Dokumente und Werke er studiert, um den Kontext der Darstellung erfassen und in die Interpretation mit einbeziehen zu können. Zweitens könne der Historiker nur dann Geschichte schreiben, wenn er sich (irgendwie) in die Gedankenwelt jener Vergangenheit sowie der in ihr handelnden Personen hineindenkt, die im Fokus seiner Betrachtung stehen. Drittens müsse der Historiker sich bewusst sein, dass er eben nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart lebe, Geschichte sich folglich stets vom Verständnis der Gegenwart heraus erschließe. Die Aufgabe des Historikers bestehe somit darin, die Vergangenheit als „Schlüssel zum Verständnis der Gegenwart […] zu verstehen“ – sowohl den eigenen als auch den vergangenen Zeitgeist müsse man reflektieren, deuten und verstehen lernen.

Das ist, zugegebermaßen, eine lange Einleitung für einen Zwischenbericht meiner Forschungen. Doch sie erklärt meine Tätigkeit, deren reine Berichterstattung sich recht trocken lesen würde. Denn seit März dieses Jahres lese ich die unterschiedlichsten Dokumente in niederösterreichischen Stadtmuseen und Stadtarchiven, die einen Bezug zur Gründungsgeschichte ihrer Museen aufweisen. Unter Gemeinderatsprotokollen, Spendenverzeichnissen und Inventarlisten jeglicher Art sind es vor allem die Korrespondenzen, die Abwechslung in meine Tätigkeit bringen und die es mir ermöglichen, mich an die erste und die zweite Empfehlung von Carr zu halten – auch, wenn letztere vornehmlich im Mikrobereich geschieht, in einer Beziehung zwischen jeweils zwei Menschen.

Kommunikation damals

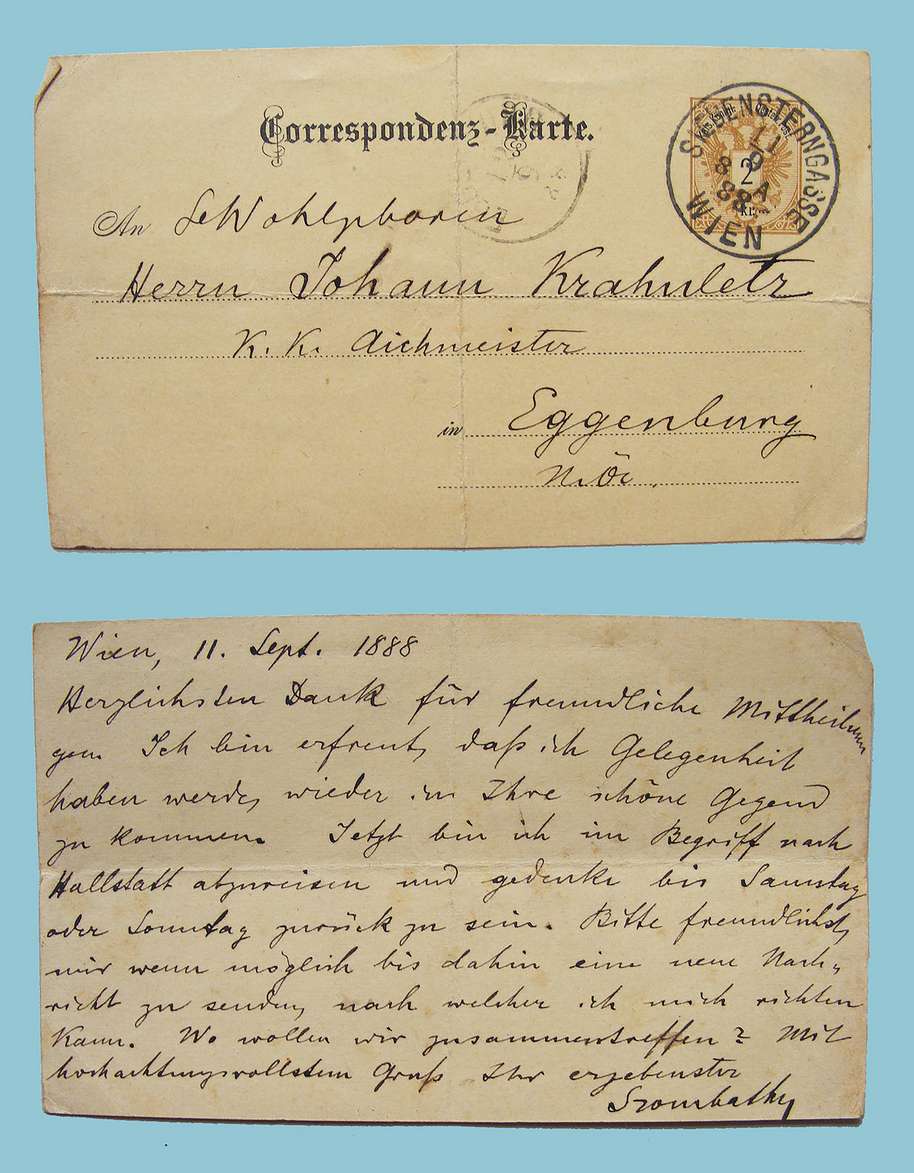

Dort, wo sich der Schriftverkehr der Sammlungsgründer und Museumsleiter erhalten hat, steht jedenfalls eines fest: Die Kommunikationsdichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war, verglichen mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln, beinahe ebenso dicht wie die heutige. Haben sich zwei Personen im Laufe eines Tages mehrfach mittels sogenannter Correspondenz-Karten (Abb. 1) oder Karten-Briefe ausgetauscht, und stellt man diesen Kontext in die Menge an Gesamtkontakten, die sowohl Sender als auch Adressat hatten, so muss man unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass ein nicht unwesentlicher Teil des Tages ausschließlich dem Verfassen und Beantworten der täglichen Post gewidmet war. So ist auch verständlich, dass etwa Josef Szombathy, ein österreichischer Prähistoriker (1853–1943) am Naturhistorischen Museum in Wien, auf dessen Ausgrabung im Jahr 1908 die berühmte Venus von Willendorf gefunden wurde, einen guten Teil seiner Briefe an Johann Krahuletz, Gründer des gleichnamigen Museums in Eggenburg (1848–1928), mit „in aller Eile“ unterzeichnet.

Nichtsdestotrotz gewinnt man bei der Lektüre den Eindruck, dass aufgrund der Anredeformen, der allgemeinen Formulierungen und die der Abschiedsfloskeln der Umgang miteinander ein respektvoller und überaus freundlicher, wenn nicht gar zeitweise ein serviler war:

… Ich benütze gern die Gelegenheit, nun Sie, sehr geehrter Herr, meiner Hochachtung zu versichern, mit der ich ergebenst zeichne, Prof. V. Uhlig

(Viktor Uhlig[1] an Johann Krahuletz, Wien, am 10. April 1902)

Mit den hochachtungsvollsten Grüßen verbleibe ich Ihr stets ergebenster Szombathy

(Josef Szombathy an Johann Krahuletz, Wien, am 20. August 1888)

Konsequente Superlative ziehen sich jedenfalls durch die gesamte bislang aufgenommene Korrespondenz diverser Sammlungsgründer, Museumsleiter und Wissenschaftler. Man bedankt sich für das „liebenswürdigste Entgegenkommen“ bei der Führung durch die Museen, für die Zusendung „freundlichst höchst dankenswerter Mittheilungen“ oder für die „liebenswürdigste Mühewaltung gelegentlich einer Excursion“, man „bittet freundlichst“ um die Zusendung von Funden zur Bestimmung. Übertroffen werden diese Superlative bislang nur von Hermann Rollett, Stadtarchivar und erster Kustos des Rollettmuseums in Baden bei Wien (1819–1904), der seine Korrespondenz sehr gerne mit ein paar Reimen von erheblicher Länge abschloss.

Kommunikation heute

Lassen Sie mich an dieser Stelle eine vierte Empfehlung für Historiker formulieren, gewissermaßen ein selbstreflexives Moment: Es ist nicht unwesentlich, wie der Historiker zu seinen empirischen Daten kommt und unter welchen Umständen er sie erhebt.

Die Umstände dieses Sommers sind all jenen, die ihre Ferien in Österreich oder Mitteleuropa verbracht haben, sonnenklar: Es war heiß. Unendlich heiß, mitunter beinahe tropisch. Jedem Archiv, das sich in dickem altem Mauerwerk befindet, war ich sehr dankbar – doch das ist natürlich nicht immer der Fall gewesen. In den weniger kühlen Arbeitszimmern versagten bisweilen die technischen Hilfsmittel zunehmend proportional zur Aufmerksamkeitsspanne, sodass ich an zwei Tagen früher als geplant den Rückzug antreten und in einer anderen Woche zwei Tage Urlaub in Anspruch nehmen musste (was ich angesichts der Anzahl von 31 Hitzetagen mit über 30 Grad in Niederösterreich als guten Schnitt betrachte). Es galt jedenfalls, je kühler die Arbeitsräumlichkeiten, umso größer der Schock beim Verlassen derselben.

Die Fahrzeiten sind bei meiner empirischen Datenerhebung nicht unwesentlich. Auch hier gilt: Ich war der ÖBB für jeden klimatisierten Zug sehr dankbar. Diese unmittelbare Entspannung beim Betreten eines gekühlten Waggons scheint jedoch bei vielen Mitmenschen ähnliche Reflexe auszulösen: Endlich kann man in Ruhe die Jause auspacken – ungeschlagener Rekordhalter meiner fünfmonatigen Bahnreisen ist hier ein Quargelbrot – und vor allem: endlich kann man in Ruhe telefonieren. Und am besten beides gleichzeitig.

In den frühen 1990er-Jahren kam in der Fernsehserie „Eine schrecklich nette Familie“ der Sohn Bud Kelly zu dem Schluss, dass jede neue Information im Gehirn seiner Schwester eine bereits vorhandene ersetze; er bezeichnete dieses Phänomen als full brain syndrome. So ähnlich fühlte es sich vor allem bei meinen Rückfahrten an, als jedes lauthals geführte Beziehungsproblem, jeder eingehend diskutierte Facharztbesuch mit detailliert geschilderten Diagnoseverfahren und jedes Narrativ ausgesprochener Langeweile, die in den Waggons telefonisch geführt wurden, bestenfalls begleitet von Schmatz- und Schluckgeräuschen, einen eben zuvor gelesenen euphorischen Superlativ neuer wissenschaftlicher Funde, eine bedächtige Argumentation grundlegender Erkenntnisse, eine vorsichtige Anfrage zur Forschungskooperation oder auch nur eine überschwänglich servile Verabschiedungsfloskel in den Schatten zu stellen drohte. Und dieser Schatten versprach keine Abkühlung.

Auch in der Abreise zeigt sich also ein Gegenwartsbezug der Institution Stadtmuseum zum Alltag heutiger Menschen. Die Krätzmilbe hingegen, die mich während meiner Reisen oder Aufenthalte befiel und meine Mithilfe am Mittelalterfest in Eggenburg – zu diesem Zeitpunkt noch ungeahnter und dennoch wahrscheinlich höchster Authentizitätsfaktor unter den Anwesenden – Abbruch tat, ermöglichten mir den Alltag der Menschen in der Vergangenheit besonders detailliert nachzuempfinden: und zwar hautnah.[2]

Text: Celine Wawruschka

Abbildungsunterschriften:

Abb. 1: Correspondenz-Karte von Josef Szombathy and Johann Krahuletz (Foto: Celine Wawruschka)

Abb. 2: Mein Arbeitsplatz im Krahuletz-Museum in Eggenburg, August 2018 (Foto: Celine Wawruschka)

Abb. 3: Der Arbeitsplatz von Johann Krahuletz, um 1900 (Foto: Celine Wawruschka)

Abbildungen: Celine Wawruschka, Donau-Universität Krems

[1] Viktor Uhlig (1857–1911), österreichischer Geologe und Paläontologe, zu jener Zeit Ordinarius am Institut für Geologie an der Universität Wien.

[2] Die Krätze, die bereits seit der Antike bekannt ist, war auch noch im 19. Jahrhundert weit verbreitet. Tatsächlich ist die erfolgreiche Bekämpfung dieser durch Parasiten ausgelösten Hautkrankheit, die zuvor unter fälschlicherweise der Lepra zugeordnet wurde, in der westlichen Hemisphäre (im Orient waren Auslöser und Therapie bereits seit dem 10. Jahrhundert bekannt) Ferdinand Karl Franz Ritter von Hebra (1816–1880), dem Begründer der wissenschaftlichen Lehre von Hautkrankheiten und erstem Ordinarius für Dermatologie in Österreich erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu verdanken.